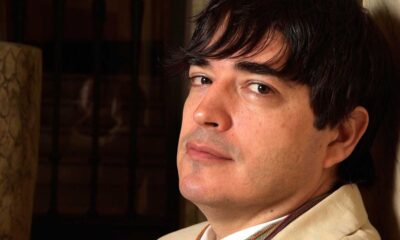

La propuesta de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) de legitimar la política comercial chilena a través de una consulta ciudadana -non-binding- no ha pasado desapercibido en los últimos días. De hecho, abundan las dudas sobre el proceso que emprenderá la entidad que dirige José Miguel Ahumada, incluso dentro del gobierno.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció este miércoles que “en este caso particular, no teníamos conocimiento previo de esta propuesta”. Por ello, afirmó que “Nos va a interesar mucho saber al respecto, cuál es el significado, cuál es el diseño que se ha establecido o que se ha propuesto, y por supuesto es parte del trabajo interno del gobierno”.

Desde el Congreso, el titular de las finanzas públicas afirmó que “Hubiera sido preferible que se hubiera hecho antes, pero si esa propuesta ya está ahí, por supuesto que la miraremos con interés”.

Consultado sobre los riesgos del proceso que impulsará la Subrei, afirmó que “Quizás el concepto de legitimidad, dependiendo de dónde se ponga, puede inducir a cierta confusión”. El economista recordó que “todos sabemos que los acuerdos comerciales de Chile han sido aprobados por este Congreso, todos los tratados que están vigentes”, y agregó que “en el futuro seguramente seguirá pasando lo mismo, para que exista esa institucionalidad base aquí”. en la institucionalidad democrática, que es muy sólida y muy evidente”.

La espalda de Urrejola

También del Congreso, La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, reconoció que “ha habido confusión sobre lo que está haciendo el subsecretario de Relaciones Económicas”y explicó que lo anunciado por Ahumada es “un participación ciudadana limitada durante tres meses a través de la web”, dirigido a actores de la política comercial, tales como grandes empresarios, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y sociedad civil organizada.

“Es simplemente escucharlos, me parece que siempre hay que escuchar al pueblo, también en materia de política exterior me parece muy importante”, enfatizó la autoridad.

El canciller también recordó que el proceso se basa en las buenas prácticas de países como Nueva Zelanda y Australia, y en lineamientos de la OCDE y la Unión Europea. “A saber, No es un deseo caprichoso, es simplemente escuchar a los stakeholders”, sentenció.

Urrejola también explicó que los resultados de la consulta en línea serán sistematizados “y serán un insumo muy importante para establecer la política comercial en materia exterior en el futuro”. Aclaró, eso sí, que será “obviamente un insumo” y reiteró que no es vinculante, ya que “al final es el Presidente de la República quien determinará la política comercial en materia exterior”.

El ministro también aclaró que la consulta no es sobre ningún tratado en particular -como el TPP-11-, sino que “es simplemente para establecer estrategias, los grandes lineamientos y prioridades para hacer una propuesta entre muchas otras que tendrá el Presidente, para establecer cuál será la política exterior en materia comercial en el futuro”.

De acuerdo con lo publicado por la Subrei en Twitter, los dos hitos de la consulta ciudadana serán identificar las percepciones de los ciudadanos y recibir propuestas, además de diseñar una política comercial “que contribuya al desarrollo con mayores niveles de productividad, ecológicamente sostenible”. , incluyente y equitativo”.

“Legitimar”

El senador Ricardo Lagos Weber recordó que en el pasado han sido consultados en temas de política comercial, y puso como ejemplo el TLC con Estados Unidos, en el que -entre finales de los ’90 y principios de los 2000- hubo una cuarta diputada, en la que participó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la sociedad civil.

La parlamentaria del Partido por la Democracia (PPD) afirmó que le parece “sano” y “bueno” la consulta y participación ciudadana en muchos temas, entre ellos la política comercial. También reiteró que esto es lo que está pasando en el mundo: ha pasado en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, en la UE permanentemente. “Eso es sano y así es”, insistió.

Pero, afirmó que “lo que genera un ruido en la forma de comunicarlo, es cuando se utiliza el concepto de legitimar, y es en ese aspecto que tengo una diferencia en lo anunciado por el gobierno, porque lo que se puede inferir de censo contrario es que lo que se hizo hasta ahora que llegó mi gobierno -al cual yo apoyé- es que lo anterior era ilegítimo”.

La autoridad indicó que no cree que ese haya sido el espíritu del Subrei, por lo que estima que muy probablemente se aclare el tema, “y eso espero”, dijo.

“La participación, la consulta, es lo que está pasando, pasa en muchos países, y eso es saludable. Pero no me parece que para hacer eso se diga ‘entonces vamos a legitimar’, porque se puede interpretar que lo que se hizo antes no fue legítimo”, resumió.

#Marcel #consulta #ciudadana #sobre #política #exterior #Nosotros #tuvimos #conocimiento #previo #esta #propuesta

Economia7 months ago

Economia7 months ago

Economia10 months ago

Economia10 months ago

Economia8 months ago

Economia8 months ago

Noticias7 months ago

Noticias7 months ago

Noticias7 months ago

Noticias7 months ago

Economia6 months ago

Economia6 months ago

Economia1 year ago

Economia1 year ago

Noticias2 years ago

Noticias2 years ago